- ホーム

- サステナブル・サイエンス研究センター

- グリーンケミストリー・エネルギー部門 (Division of Green Chemistry and Energy)

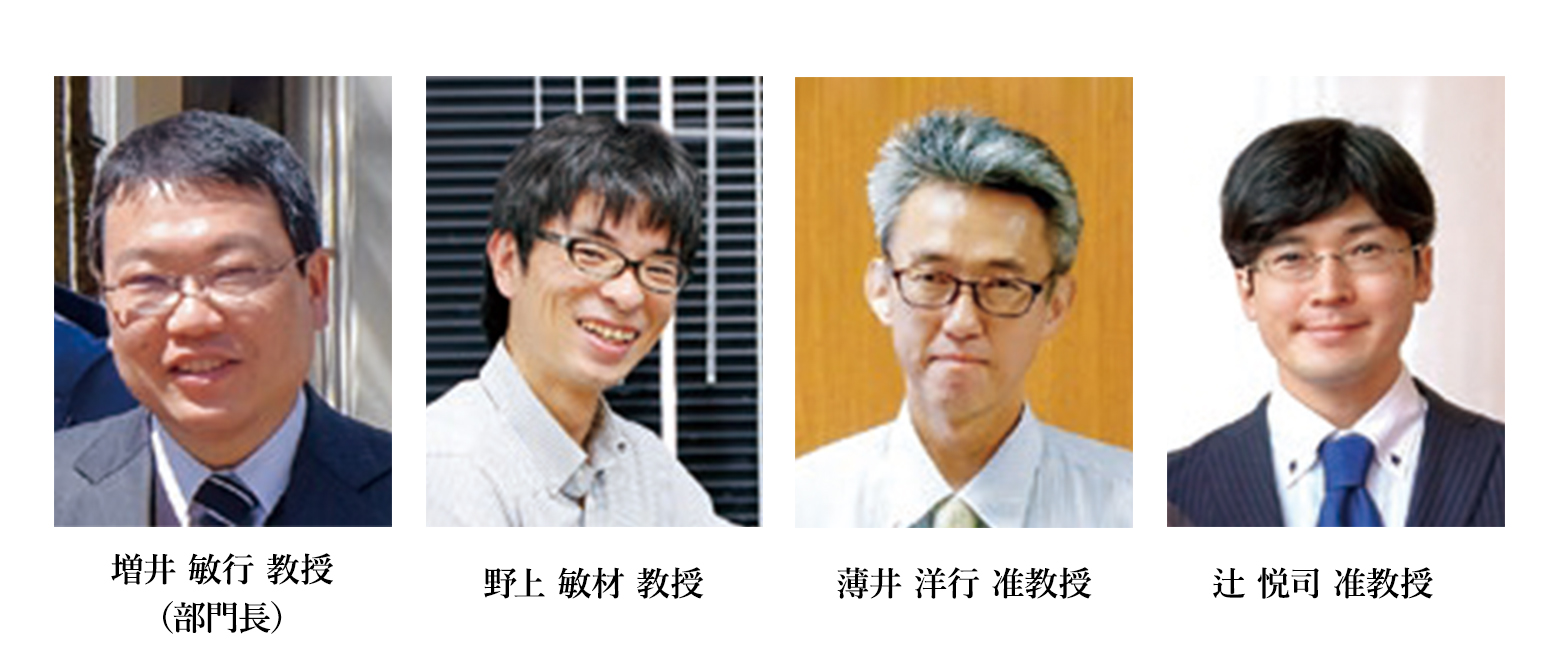

グリーンケミストリー・エネルギー部門 (Division of Green Chemistry and Energy)

二酸化炭素の増加,世界的なエネルギー問題など,大きな課題に直面する昨今において,本部門では,工学部附属グリーン・サスティナブル・ケミストリー研究センター(GSCセンター)と連動して,自然エネルギーの利用方法,環境に優しい化学工程など,エネルギーや資源を無駄にせず,二酸化炭素を増やさず,環境に負荷をかけない新しい化学(グリーンケミストリー)を確立することを目的として研究を推進しています.

とりわけ本分門では,学際的・複合的な研究領域等に対応するような研究テーマに取り組み,本学の特色・強みを活かした研究シーズを育成しています.例えば,大気中に含まれている水蒸気(湿気)を吸収し,これを直接電気分解して水素を製造・貯蔵・輸送する電解するシステムの考案(辻准教授・工学部,図1)は,太陽光が豊富で広大な土地が広がる乾燥地研究との融合により本学の強みを際立たせています.

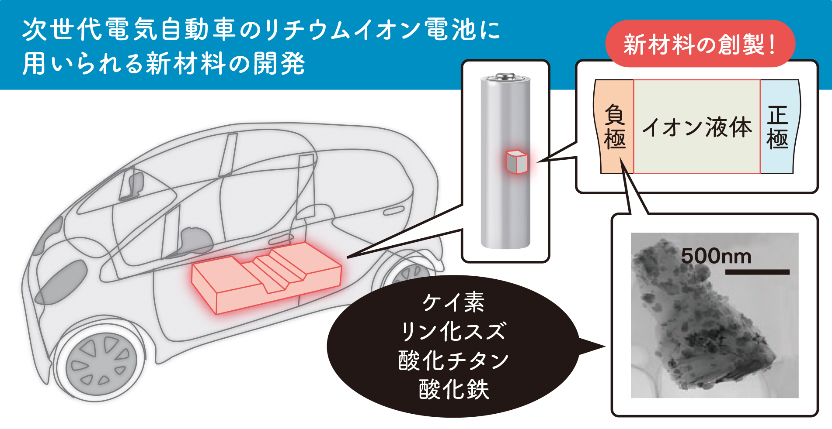

さらに,有機合成化学分野が開発した新しいイオン液体(野上教授・工学部)を,応用電気化学における次世代の蓄電池の電解質として応用する(薄井准教授・工学部)ことにより,発火の危険性が低く,極めて安全なリチウムイオン電地の構築が可能となります(図2).これらはまさしく異分野で得られた研究成果の融合によって成し得た学際的連携によって生まれました.

また,鉛や六価クロム,水銀,カドミウム等,既存の色材に含まれていた有害な元素を一切含まずに,鮮やかな色を醸し出す着色無機顔料の開発(増井教授・工学部,図3)は,環境に優しい新しい化学物質の創製です.

そして,本分野で構築された新しい学理や技術は,国内外の大学や研究開発機関,民間企業との共同研究によって複数の研究資源の組み合わせへと展開され,新しい分野を切り拓くと共に,社会実装を目指した産学連携の推進に繋がっています.